家づくり・注文住宅のこだわり理想の木造住宅を実現するための職人技

時が経つほどわかる安心感が増す住まい

家の価値は、10年、20年、50年と長年住むことでわかると言われています。谷川建設では、木材の選別や管理から、施工時の厳しい管理まで、各工程において職人の技術が最大限に活かされています。一つ一つの作業にこだわることで安心の住まいを叶えます。

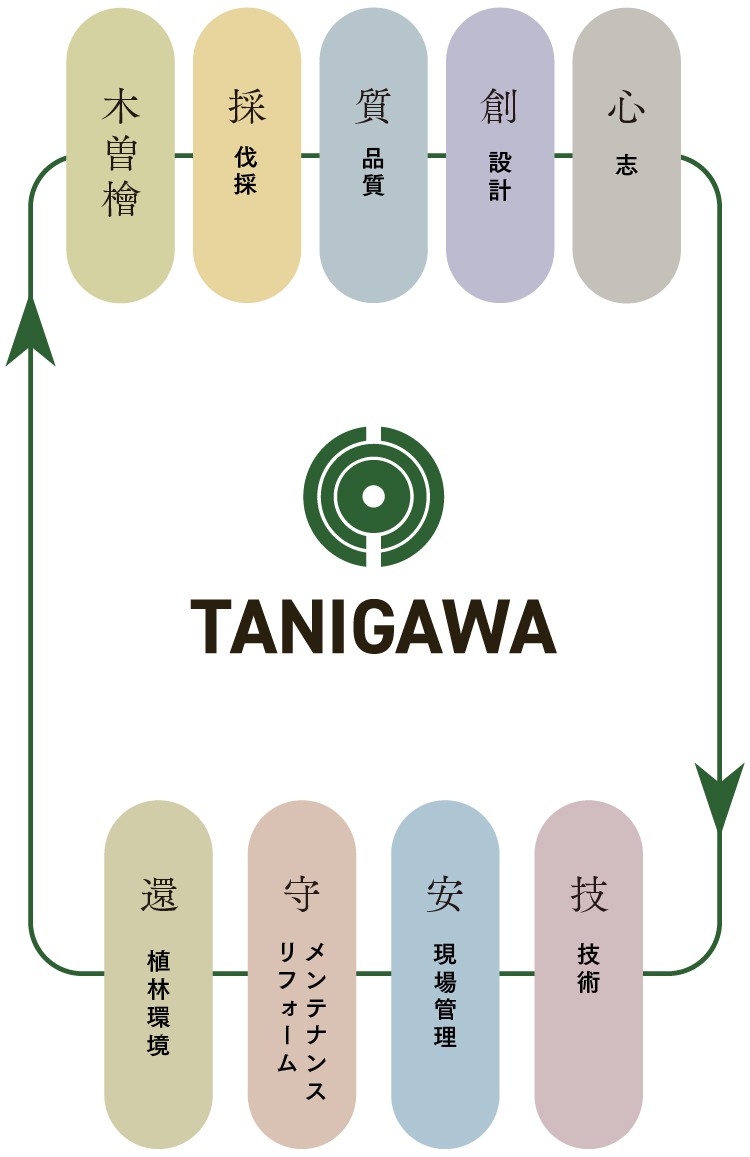

檜の植林から、設計、建築、メンテナンスまで一貫施工

木造住宅の100、200年後を見据えています。

伐採から始まり、住宅の土台となる檜は独自の保管基準で厳しく管理しています。設計、現場の施工管理はもちろん、長寿命の檜の家だからこそアフターメンテナンスまでお客様の生涯に長く寄り添います。また、檜の植林を通して環境への取り組みを行っています。

匠の環

一生涯のご満足を得ていただくため、お引き渡しやメンテナンスに至るまで、一貫したシステムでお届けしています。

良質の檜でつくる木造住宅

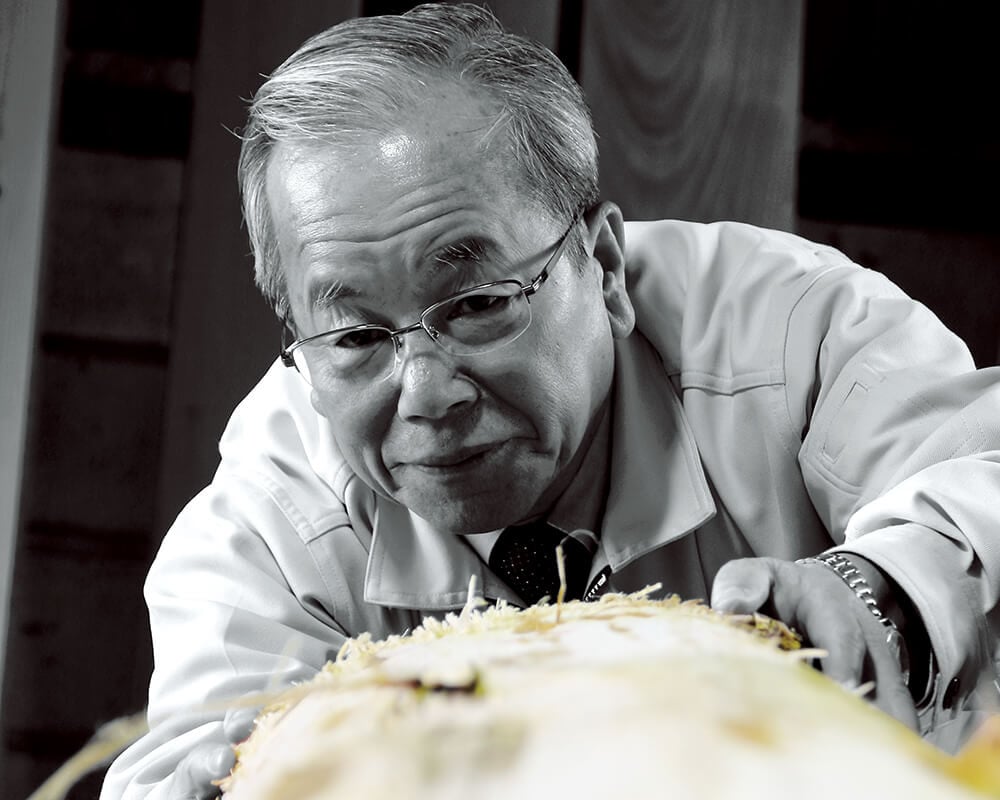

木材選別格付技師が良い木を選びます。

谷川建設では、木の性質を見極め、用途を決める「適材適所」という考え方を大切にしています。木材の特徴を専門的に知る「木材選別格付技師」が良い木を選別しています。木の素性や木目、色艶などを見定めます。「合法木材事業者認定」を取得し、トレーサビリティで木材の産地や加工、運搬の履歴を残し、徹底管理を行っています。 割れの抑制や強度が必要な時は人工乾燥、曲げ強度アップ時には天然乾燥というように性質と用途によって乾燥方法を変えています。

木材を運ぶ専門運搬チーム

木材を最高の状態のまま現場へ運びます。

自社工場で状態を整え、加工された木材は、専門の運搬チームにより損傷がないように大切に運ばれます。木材に汚れ付着がないように厳しい基準を設け、梱包にもこだわっています。最高の状態を維持し施工現場へ届けます。

伝統の技を持つ大工

大工の技と心を込めます。

施工での細かな判断や調整は、大工の経験と勘で行われます。今でも残る歴史的建造物は、いわば匠と言われる大工の技の結晶です。そんな日本伝統の大工の技を家づくりに惜しみなく活かしています。

壁材を最大限に生かす左官

品質・現場管理

工事中のお客様の不安を解消します。

お客様と決めた工期や総額予算などを確認しながら、家をお引渡しするまでスタッフ、現場監督が常に状況を管理します。工事中の気になることは、些細なことでもご相談ください。

谷建会の責任施工

匠が責任を持って一棟一棟を施工します。

谷川建設専属の匠と言われる職人たちで構成される「谷建会」。匠たちが培ってきた優れた技術と丹念でお客様の一棟一棟を、責任を持って施工します。檜の魅力を最大限に引き出し、ずっと安心して過ごせる家を造りあげます。