照明デザイナーが探求する、「心地よい光」の科学

松下 美紀

照明デザイナー/博士(人間環境科学)

日本全国のプロジェクトへ参画し、重要文化財の照明デザイン、国立公園や、まちの照明ガイドライン制作、教育施設、文化施設、医療施設、交通機関から商業施設まで幅広い分野の光環境を創出している。1993年より、タイ、韓国、中国、台湾など福岡を中心に約4,000km圏内のアジア諸国における照明デザインも数多く手掛ける。また、照明デザインに関するアドバイザー、審議会委員、大学の講師を務める。

現代の生活に照明は欠かせないものです。住まいの照明は、住まう人に利便性や安らぎを提供します。さらに照明は、私たちの健康に大きな影響を及ぼします。

照明デザイナーの松下美紀さんは、人間環境科学の視点を取り入れた、重要文化財や文化施設の照明や、夜間景観照明など、国内外のさまざまな場所の「光環境」の設計を手がけてきました。

松下さんに「心地よい光」を住まいで実現する方法について聞きました。

住まいの照明が、私たちの体内時計をつくる

人間環境科学とはどんな研究なのでしょうか?

サーカディアンリズムとは何なのでしょう?

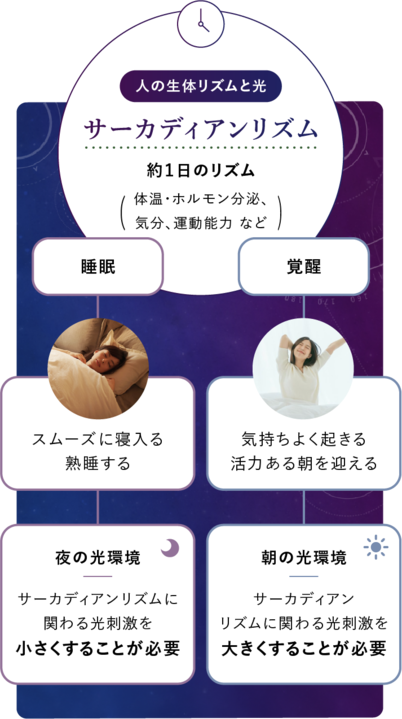

サーカディアンリズムは光を感じることで生まれる、睡眠と覚醒を司る、人間の体内時計のことです。

サーカディアンリズムは、体内で合成される多様なホルモンによって生まれています。代表的なものは、脳内の「松果体」と呼ばれる場所で合成されるホルモン「メラトニン」です。メラトニンは網膜からの光刺激によって生まれ、明るい日中は抑制され、暗い夜間に多量に分泌されます。

ごく単純に言えば、人間はメラトニンの分泌が少ない時は覚醒し、多いときは睡眠します。これによって生まれているのがサーカディアンリズムです。

サーカディアンリズムが乱れるとどんなことが起きるのでしょうか?

睡眠と覚醒のバランスが崩れ、日中に眠くなったり、夜眠れなかったりします。現代人は夜中でも明かりをつけて勉強や仕事をしたり、スマホでゲームをしたりして時間を過ごします。利便性に優れる現代のライフスタイルは、私たちの身体にとっては問題の多いものかもしれません。

照明は、住まいの中でサーカディアンリズムを調整する上で重要な役割を持ちます。照明をうまく活用し、サーカディアンリズムを整えることで、良い睡眠と覚醒の効果が得られると考えられます。

照明をどのように使えば、サーカディアンリズムを調えられるのでしょうか?

サーカディアンリズムを考慮した、適切な調光です。たとえばスーパーマーケットですでに実施しているところがありますが、昼間は照明を明るくし、夕方以降には暗めの照明に切り替えるといったことです。すると人々は昼間は元気に買い物ができ、夜は眠るために身体を準備することができます。

現在多くのレストランやホテルは、サーカディアンリズムを考慮した照明を取り入れています。現代では、こうした調光がLEDをプログラムするだけで可能になってきています。

人間環境科学では、五感と光の関係に関する基礎科学はすでに体系化されていますが、光、照明を環境にどのように生かすかというところまでは、あまり実践が進んでいません。私は人間にとって本当に良い照明がある環境をつくることで、健康にも当然良い影響があり、暮らしのクオリティも上がると思っています。

谷川建設さんと取り組んでいるのは、これまでの研究を活かし、人間環境科学に基づいた照明のある家をつくるということです。

心地よい光は、からだと地理で決まる

家づくりでは「心地よい光」が好まれますが、こうした光の感じ方はどのようにして生まれるのでしょうか?

光の感じ方には、2つの重要な要素があります。

まずは身体的な要素、つまりは目の虹彩(こうさい)、瞳の色です。さまざまな人種が住むアメリカでは、虹彩が青や緑、薄いアンバー色の人がいます。彼らは、私たち日本人に比べて非常に光を感じやすい。黒や茶色の虹彩を持つ日本人は日がさんさんと照るビーチでもサングラスをしなくても平気ですが、彼らは目が開けないほどに眩しく感じてしまいます。

光の感じやすさは、暗い場所でも影響します。ヨーロッパへ旅行をすると、とても照明が暗いホテルの部屋に出会うことがあります。スタンドライトが1個か2個しかなく、日本人にとっては「これでは文字も読めない」と思うことがあります。しかしこれは雰囲気づくりだけで暗くしているわけではありません。欧米人にとっては暗い照明で十分に文字が読め、快適に過ごせるのです。

もう一つは地理的な要素です。

たとえば北海道でライターを点けると炎がブルーに見え、沖縄で同じライターを点けたらオレンジ色に見えます。これは可視光線の色合いが、高緯度地域と低緯度地域で変わることで発生します。※色温度が同じ白色でも、タイに行けば赤っぽく感じ、ロシアに行けば白っぽく感じるということです。同じ夕日でもハワイの夕日が綺麗で人気があるのも同じ理由です。このように光の色味には地理的な条件が密接に関わっています。

※色温度とは太陽や自然光、照明などの光の色を表す尺度のこと

人種や地理的な要因によって、「心地よい光」は変わるということですね…。

そうです。そうした要因は、文化にも表現されています。日本人が感じる繊細な光は、美しい日本語を生み出してきました。

日本では夕暮れのことを「たそがれ時」、日の出の直前を「かわたれ時」と表現します。たそがれの意味は、「誰ぞ彼?」であり、誰かがいるのは分かるが、誰かはわからないという薄明かり情景を描いているものです。一方のかわたれは、その逆の「彼は誰ぞ?」の意味で、明け方に周囲がだんだんと明るくなることで、そこにいる誰かが明らかになるという情景を描いているのです。

住まいに関して言えば、誰と住むか、どこに家を建てるかで住まいの照明を調整する必要はあると思います。極端なことを言えば、北海道で生まれた人と沖縄で生まれた人が、日本の真ん中である岐阜で結婚して、一緒に住む場合、照明の設計は夫婦円満でいるために重要になるかもしれません(笑)。それまでに見てきた光が違うわけですから。

日本人にとって心地よい光を住まいに取り入れる

日本人に特有の「心地よい光」、などはあるのでしょうか?

日本人ははっきりした影を作らない、ぼんやりとした光を心地よいと捉えます。こうした光に対する感性は、気候によって生まれます。

たとえば俳人・松尾芭蕉の「霧時雨、 富士を見ぬ日ぞ面白き」という句では、霧時雨で見えなくても、富士山はそこにある、というイマジネーションを詠んでいると言えます。

霧や靄、霞、雲など、日本には部首に雨を持つ漢字が数多くあります。それに関連して、日本には「ぼんやりとした光景」を描いたさまざまな表現が、短歌や和歌をはじめとした文学作品などに見いだされます。こうしたことから分かるのは、古来から日本人は、くっきりとした影がある地中海地域に見られるような「コントラスト」の光ではなく、ぼんやりとした「グラデーション」の光に心地よさを見出してきた、ということです。

日本に蛍光灯が普及したことも、くっきりとした影を好まないからかもしれません。地域によっては蛍光灯の下でご飯を食べることが不快だと捉えられます。コントラストの光を好み、影ができない蛍光灯は文化的に美しいと捉えないのかもしれません。でも、コントラストの光を好まない日本人はむしろ影がない方が心地いい。だから日本の住宅で蛍光灯が普及したのだろうと推測できます。

グラデーションの光というものは私たちの住まいの、どのような場所にあるのでしょうか?

たとえば伝統的な日本家屋において光が障子を通して畳に伸び、奥に行くにしたがって段々と暗くなっていくような陰影がそうです。

伝統的な日本家屋はまず、住まいを塀で囲み、内側に庭を持つ構造をとっています。太陽光はまず庭で反射し、家屋に差し込みます。そのときに、障子によって、拡散された光になります。この光は畳へと差し込み、家屋の奥にいくほどにだんだんと暗くなります。こうした、グラデーションの光が、私たちの心地よい生活の光の原点なのです。

また、光や影、照明は私たちにとって神聖なもの、つまり神や先祖と繋がるものです。奈良の東大寺で開かれる春の訪れを告げる行事「修二会(お水取り)をはじめとし、日本では「あかり」の祭礼は100以上あり、五穀豊穣や健康を祈ります。また、仏壇にも灯明をともしてお参りします。光を使うことで目に見えないものと繋がるという、神聖なイメージを、私たちは文化的に持っています。こうしたところにも、日本らしい陰影を見つけることができます。

照明設計は人生の付加価値の設計

人間環境科学に基づいた照明設計によって家づくりはどのように変わっていくでしょうか?

住まいを考えるとき、まず最初に照明を大事にするべきだと思います。“健康住宅”と言うと、ついつい建材や空調等のエネルギー効率に意識が向きがちですが、照明こそが私たちの身体のベースとなるものです。

年齢や暮らしのスタイルによって、最適な照明をカスタマイズすることも大切なことです。たとえば子育てをしている間は明るく子供が視力を悪くしない環境を作ることが大切です。しかし一生子育てと同じ明るさの照明だと、身体に負担をかけてしまいます。

さらに、同じものを見るのにも、70代になれば20代の3.5倍の明るさが必要です。最近見にくいなと思ったら、それは視力の問題だけではなく明るさも関わっていることを考えるべきです。住まう人の行動に合わせて負荷をかけない照明を設計することで、「長生きできる住宅」も作れるのではないでしょうか。

サーカディアンリズムなど、健康でいるための照明の設計を、どのようにして家づくりで実現できるでしょうか?

すぐに簡単に取り入れられる方法もあります。たとえば遮光と照明を効果的に活用する方法です。まず基本は、夜に遮光カーテンを下ろして部屋を真っ暗にして眠り、朝になったらカーテンをしっかり開けて朝日を浴びることで身体を覚醒させることです。これだけでずいぶんサーカディアンリズムは整います。もしも真っ暗で眠りづらければ、タイマー付きの照明を使うという方法もあります。入眠前には照明の色温度や明るさを最小にし、タイマーをセットしておくことで、入眠すると自動的に真っ暗にするというイメージです。

最近ではサーカディアンリズムに配慮して、色温度や照度をプログラミングして自動で最適な照明に変化させる技術もあり、有効に活用できると思います。たとえば自宅に帰ってきたときに玄関の明かりがセンサーで点灯するのは一般的ですが、明るさを帰宅時間に合わせて変えることができます。

光があれば影があるわけですが、その陰影の具合で人が美しく見えたりご飯が美味しく見えたりします。照明をうまく設計すれば、見せたいものだけを照らすこともできますし、安価な素材でも高級感があるように見せられます。

少しの工夫で人生やライフスタイルに付加価値を与えることができる。それが照明の力です。