美しさがわかれば「正しい家」がわかる

柴田晃宏 教授

博士(工学)/鹿児島大学 大学院理工学研究科 工学専攻 建築学プログラム

1990年大阪大学工学部建築工学科卒業、1992年東京工業大学大学院修士課程修了、2010年東京工業大学大学院博士課程終了、2013年より現職。

でも、きれいや美しいって何でしょう? どうすれば美しく出来るのでしょう?

柴田晃宏教授は、つかみどころのない「美」を「視覚的快適性」としてとらえ、その評価基準を研究してきました。柴田教授に「良い家」づくりに役立つ、美しさの基準について聞きました。

「美しさ」の研究

そもそも視覚的快適性というのはどのように研究するのでしょうか?

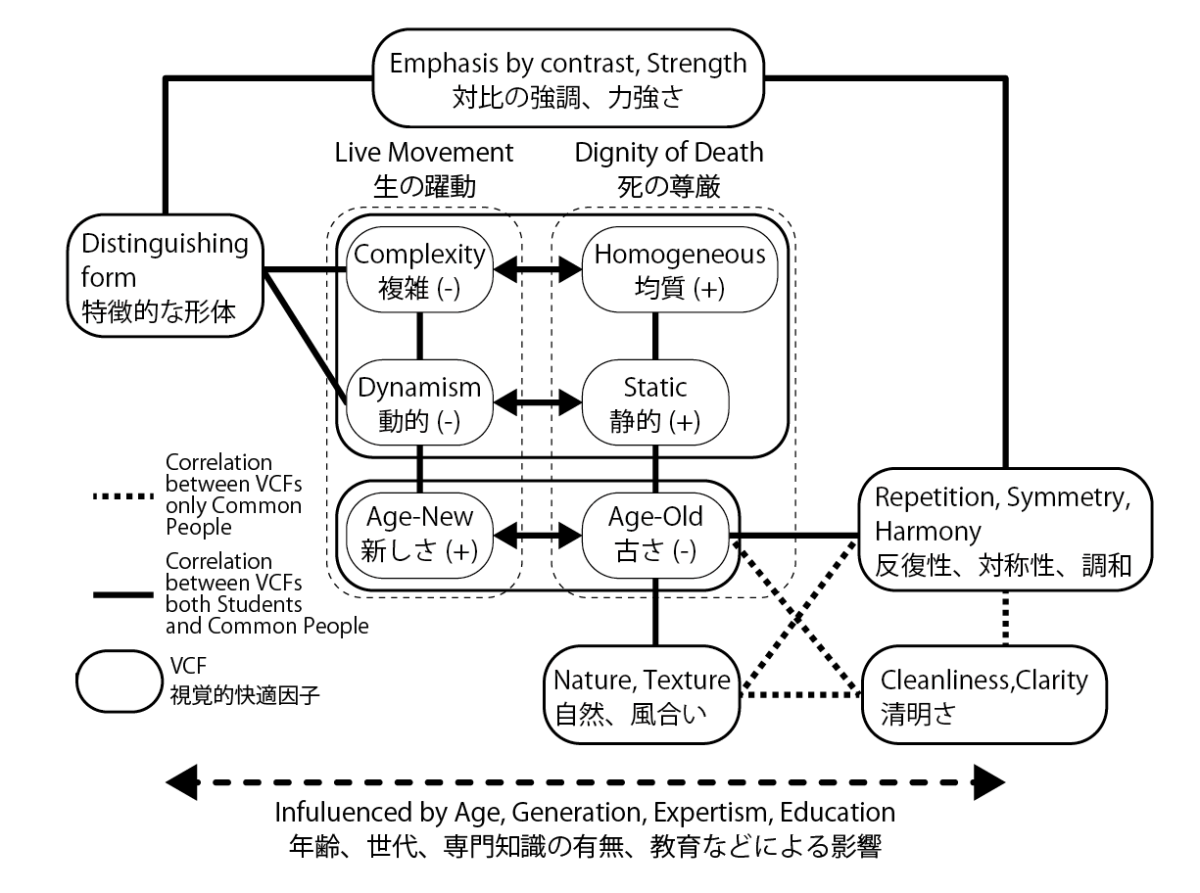

視覚的快適性の研究は、「美しさ」という曖昧なものを、ひとつの機能・性能として評価し、工学的に応用することを目的として行っています。

いわゆる美しさの研究は、従来は美学という分野で扱われてきたテーマです。「美しい」や「きれい」というのは、個人的な嗜好が強いと考えられることが多く、科学的な研究としてはあまり進んでいないのが現状です。

とはいえ、世の中には、ひとびとが共通して美しさを感じるものや「かたち」があるわけです。つまり、ある種の共通した「美的評価の基準」のようなものはおそらくあるのだろうと考えられます。

この仮説に基づくならば、美しさを測定して評価することができるはずです。そして評価ができれば、美を工学的に扱うことができるようになる。そう考えて始めたのが視覚的快適性の研究でした。

美と工学というと、「黄金比」が思い浮かびます。

昔から黄金比を使うと美しく見えると言われますが、黄金比が美しいと科学的に証明されているわけではありません。

黄金比で作られる長方形(黄金矩形)は同じ形が何度も現れる「再帰性のあるかたち」です。一方、馴染みのあるA3、A4等の紙の長方形の縦横比は「白銀比」と呼ばれますが、これも半分に折ると同じ比率の「かたち」となり、再帰性があります。同じ再帰性を持っているのに白銀比はあまり美しいと言われません。黄金比は自然の中に比率としてよく見いだされるため、「見慣れている比率だから美しく感じる」という説を唱えている人もいます。

ものの「かたち」の比率は美しさの要因の一つになると思います。ただ、特定の比率が美しい比率である、といった単純なものではなく、その他の条件との関係性で美的評価が決定されるのではないかと考えています。

この様な美しさの複雑性を探求するのが、視覚的快適性の研究の役割だと思います。

家づくりを「想像」から「体験」に変える

視覚的快適性はこれからの家づくりをどう変えていくでしょうか?

評価することができれば、視覚的快適性を工学的につくれると考えています。そうなれば「美しい」と感じさせる家を作ることが出来る。それがこれからの家づくりです。

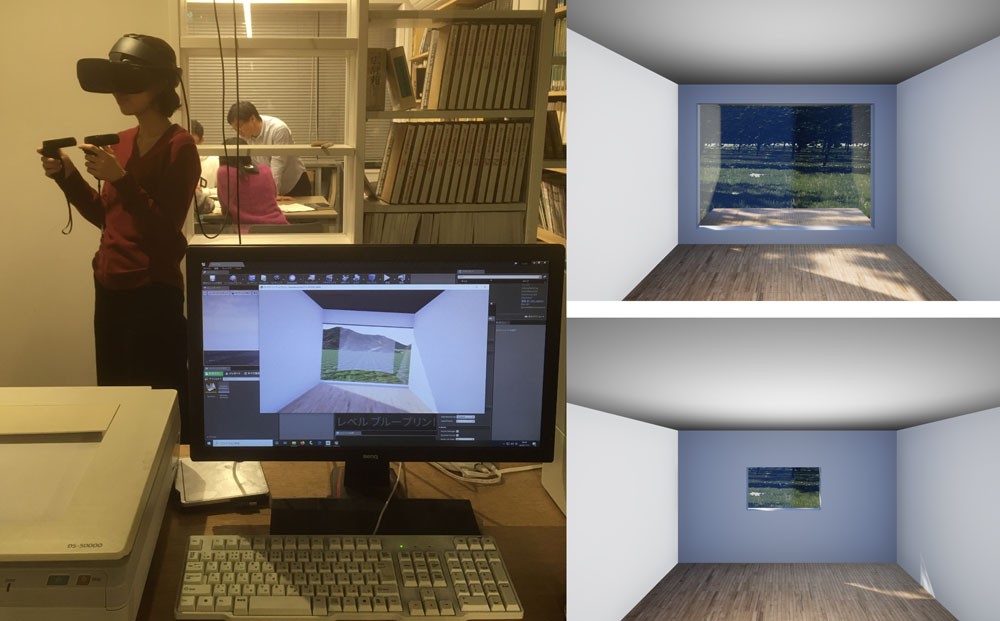

たとえば視覚的快適要素に「色彩」がありますが、私の研究室ではVRを使った実験を行い、リビング空間において好ましく思う壁の色彩と柄についての研究も行っています。人がVRで自分の好みの家を作るサービスの実装はここ数年でできるのではないかと思っています。

VRというと、どのような家づくりになるのでしょう?

たとえばVRゴーグルや、スマートフォンを使った家づくりです。

従来の家づくりでは2次元情報である図面やパース、あるいは実物よりも小さな模型などを見ながら、実際の家をイメージするしか方法がありませんでした。しかしこれからは、VRを使うことで、事前にどのような家かをバーチャル空間上で体験することができます。つまり、眠りやすい寝室や集中しやすい仕事部屋を体験しながらつくることができると考えられます。

VRを用いた寝室の研究として、寝やすいと思う、寝室の間口、奥行き寸法、天井高さについて調査した実験があります。被験者にVRゴーグルをつけてもらってベッドに寝てもらい、眠りに入りやすい、寝て気持ちいいと思う天井の高さや部屋の広さを決めてもらいました。結果として、天井は寝室の標準として設定した2.4mよりもやや高め、部屋は横幅が細めの空間が好まれることがわかりました。今後は出入口や窓、また天井の色彩やテクスチャー、さらに各部屋の設備など、詳細な条件を加えて研究を進めたいと考えています。

理想の住まいというのも、ずいぶん変わっていく気がします。

以前、服の好みと住宅の好みの相関について研究をした学生が私の研究室にいました。この研究が実用化できれば、全身をスキャンするだけで、理想の家が自動的に提案される、といったシステムをつくることができます。お店に入るだけで自分の理想の家と出会える日も、そう遠くないのかもしれません。ただ、細かい好みにどこまで合わせていけるのかという問題はあります。多すぎる選択肢から最適な解を選ぶことは、ひとにとって困難なことです。どこまで選択肢を提示するのが良いのかも知る必要があります。

ひとの深層意識が好む傾向を数値化してデータベース化できれば、候補となるものを自動的に選定して提示できるかもしれませんね。

視覚的快適性で読み解く「流行」と「異端」

私たちにとって「美しさ」とは一体何なのでしょう?

「流行」と「異端」について考えてみると分かりやすいかもしれません。世の中には流行になびくひとや異端児と呼ばれる人がいます。これらの人々はまったく異なるものではなく、互いに補完し合う存在です。

多くの人はトレンドや流行に追従します。これはみんなと「同じであること」への安心感があるからです。なぜ、みなと同じだと安心するのでしょうか? 集団をつくる動物にとって、群れること、同じ行動を取ることは生存率を上げる行為です。たとえば捕食者の前にいる小さな魚は単独でいるよりも、群れの中にいる方が自身の生き残る確立は上がります。

一方で、みんなが同じところに、同じ状態でいると、何か大きな異変が起こったときには全滅してしまいます。種として全滅を避けるためには、そこから外れた異端となる存在が必要です。私たちは、個性によって違いはあるにせよ、「同じである」ことへの安心感と「異なっている」ことへの憧憬という、相反する感情を持っているのです。

現状の主流と異なる異端が次の流行を作り、それらが普及すると、それとはまた異なった異端が次の流行をつくる。一見いまはそぐわないように見える異端も、次の流行の卵の様なものと考えても良いかもしれません。

建築ではどのように流行と異端が変わっていくのでしょうか?

建築様式のトレンドで考えてみると、その移り変わりは、シンプルと複雑、有機的(曲線的)と無機的(直線的)で反復して遷移しています。

古代ギリシャの建築様式だとドリス式とコリント式、キリスト教会等の様式ですとロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックと移っていますが、シンプルなものから装飾性の強いものへ、そしてまたシンプルに戻り、装飾性の強いものへと移っています。

かつては、この様な建築様式の伝播と普及には時間が掛かっていました。しかし現代ではインターネットによって情報伝達の速度が早くなっており、トレンドのサイクルが早くなっています。現在では、新しいデザインがほぼ同時に世界中に広まります。このため、シンプルと複雑といったサイクルもほぼ同時に進行する様な状況になっている様に思われます。

快適な住まいとは、どのようなものでしょうか?

紀元前3世紀のローマ時代から建築の重要な要素として「強・用・美」の3つが言われてきました。

まず、最初に重要なのは「強」にあたる安全性です。耐震性や安全強度は住まいの絶対条件です。これが満たされないと命が守られないので、快適性の基本となる要素です。

「強」が担保されるようになると、暑くない、寒くない、使いやすいといった「用」の部分の快適性が求められていきます。強度を犠牲にした便利など成り立ちません。「強」の安全があって初めて「用」の便利が求められるのです。

そして「強」と「用」の二つが満たされて初めて、美しさや目に心地いいといった心理的、精神的な快適性を求めることができます。多少暑くても寒くても美しい空間がいいという人はいるかもしれませんが、一般的には稀です。

私たちは精神体ではなく物理的な肉体を持っているため、安全性や身体的な快適さを疎かにした場所には住むことはできません。これらは生物としての要求です。しかし、これからの住まいには、精神的な要求、すなわち精神性を豊かにする「美」も重視する必要があると考えられます。

視覚的な快適性はもちろん大切ですが、その大切さは他の快適性が成り立ってはじめて求められるということです。そうしてつくられる住まいこそが「良い家」なのではないでしょうか。