科学のことばで語る、木と人のつながり

池井 晴美

環境健康フィールド科学センター 特任助教

2013年千葉大学園芸学部緑地環境学科卒業、同年千葉大学大学院園芸学研究科博士前期課程入学。2015年博士前期課程修了、博士後期課程進学と同時に森林総合研究所木材部門構造利用研究領域にテニュア・トラック型任期付研究員として入所。2018年博士後期課程修了、博士(農学)取得、森林総合研究所研究員。2019年10月より千葉大学環境健康フィールド科学センター特任助教、現在に至る。

リラクゼーションを生む「ふたつの快適性」

研究について教えてください。

森林、都市公園、木材、花き・観葉植物等の自然環境や自然由来の刺激が人にもたらす生理的リラックス効果について研究しています。

たとえば「森林浴をすると心身の健康に良い」「木の家は快適さをもたらす」と言われるように、森林や木材などの自然が快適感やリラックス感をもたらすことを私たちは経験的に知っています。しかし、自然が身体に及ぼす影響については、わかっていません。

私の研究の目的は、脳活動、自律神経活動、内分泌活動などの生理応答を評価する被験者実験を通して、自然がもたらす生理的リラックス効果を明らかにすることです。

自然がもたらす快適性は、どのように調べるのでしょうか?

実際の自然環境を対象としたフィールド実験と温湿度・照度を調整した実験室実験の両面から、視覚、触覚、嗅覚などの五感を介した自然由来の刺激が身体に与える影響を脳活動や自律神経活動を計測することで調べています。

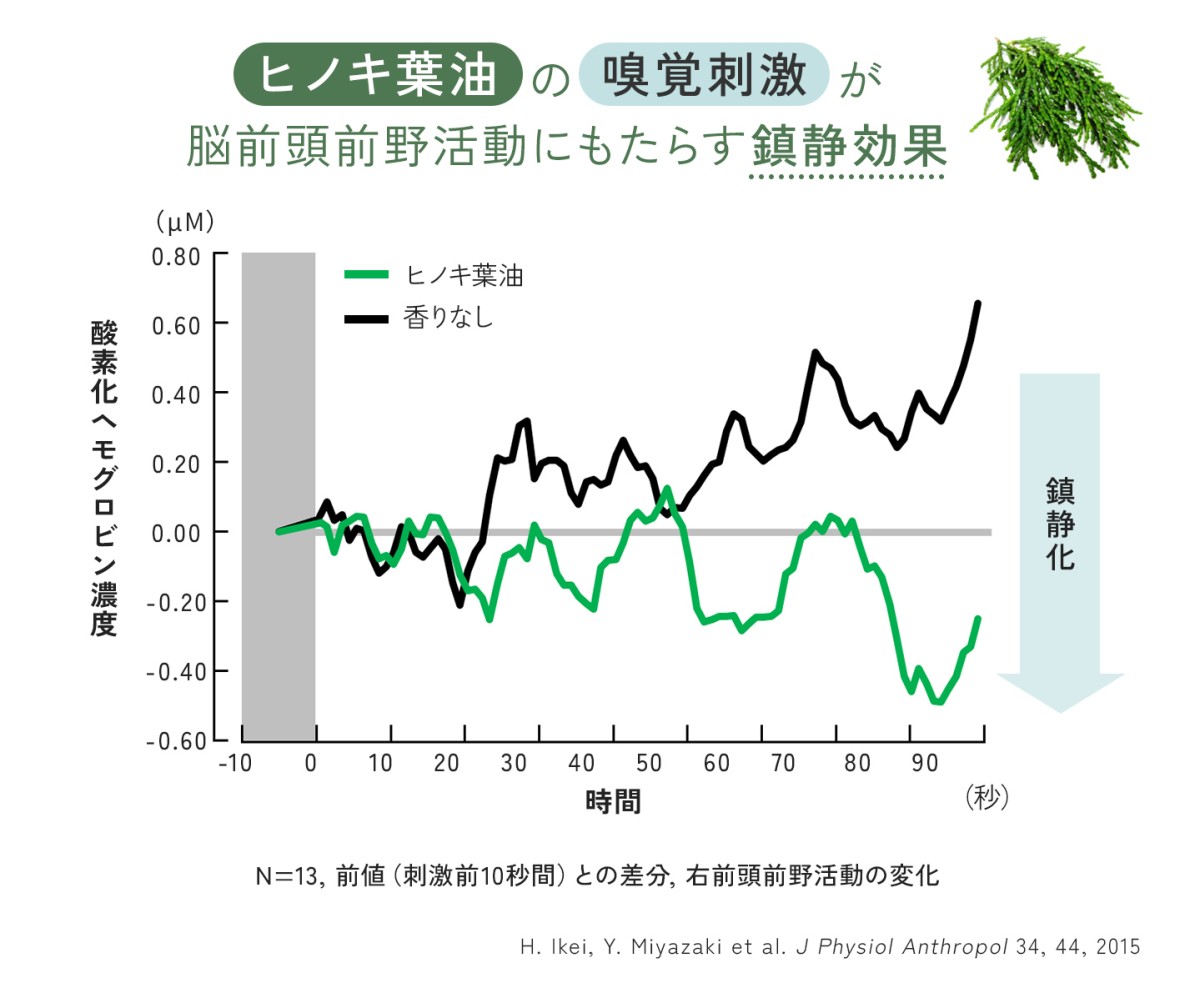

脳活動は、「近赤外分光法」という弱い赤い光を使った計測法を用いています。従来、脳活動計測指標としては脳波が広く用いられてきましたが、計測負荷が強いため、自然がもたらす快適性の評価には向きません。近赤外分光法においては、前額部にセンサーを装着することで、前頭前野の活動状態を毎秒計測できます。これまでの研究から、種々の自然由来の刺激によって、高すぎる脳前頭前野活動が鎮静化し、脳がリラックスすることが分かっています。

自律神経活動は、環境の変化に対して身体の働きを調整しており、緊張・ストレス時には「交感神経活動」が高まり、リラックス時には「副交感神経活動」が高まります。自律神経活動の変化は、血圧や心拍数でも調べることはできますが、私たちはより鋭敏な「心拍変動性」を用いることで、副交感神経活動と交感神経活動を分けて評価しています。

わたしたちはどのようにして快適性を感じているのでしょうか?

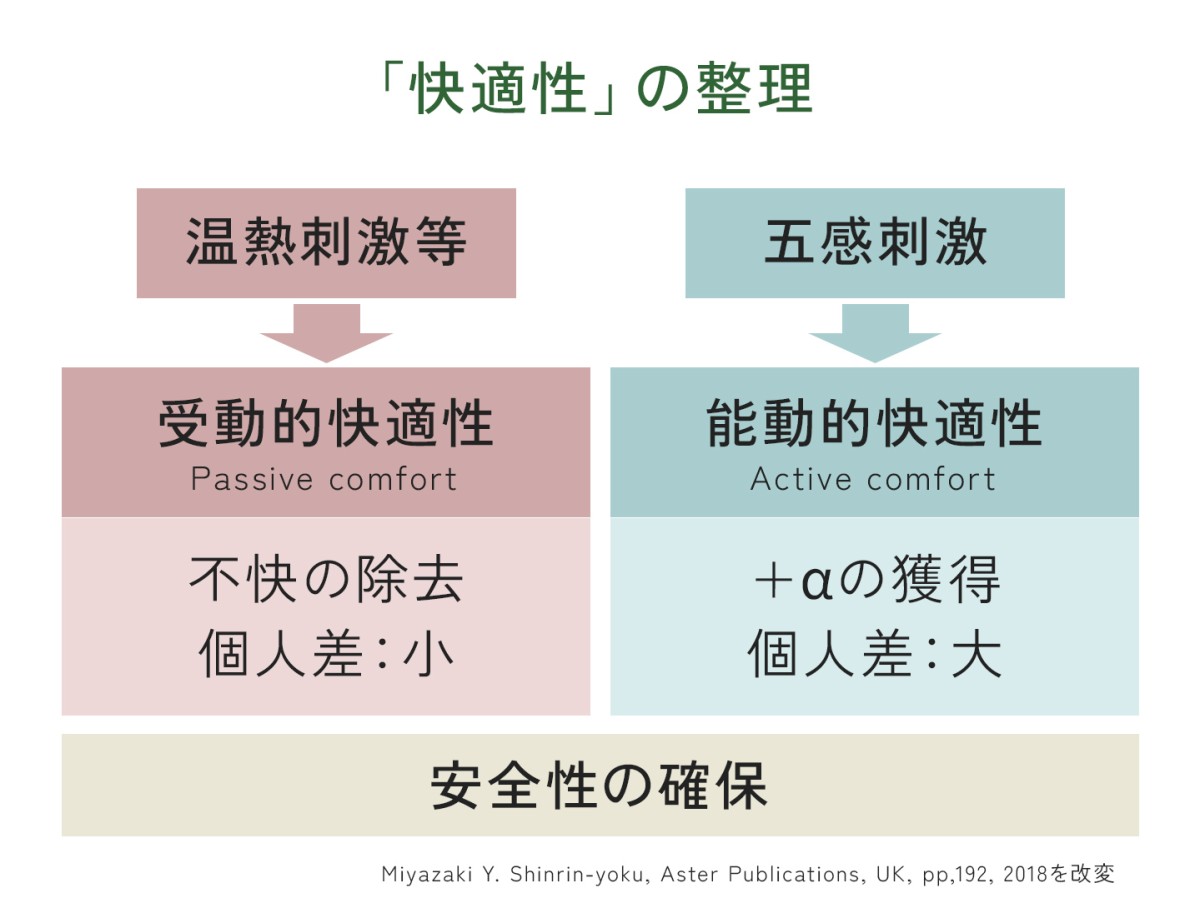

快適性には「受動的快適性」と「能動的快適性」があります。

受動的快適性は、不快な状態の除去を目的とした快適性であり、個人差が小さいことが特徴です。たとえば暑い日に屋外から涼しいカフェへ逃れると、全員が快適さを覚えるでしょう。

一方、能動的快適性は、プラスαの獲得を目的とします。個人差が大きいことが特徴で、自然によってもたらされる快適性もこちらに含まれます。

能動的快適性の獲得には、2つの原則があります。第一に、快適性の基盤には、必ず安全性が確保されていなければなりません。第二に、能動的快適性は、受動的快適性が達成された上で初めて獲得可能となります。

たとえば、蛇や熊が出るような原生林では、安全性が確保されていないため、快適さを得ることはできません。また、寒くて震えている状況では、自然の快適さを得ることはできません。自然がもたらす快適性を得るためには、安全性と受動的快適性の確保が必要です。

受動的快適性と能動的快適性は、住宅では何に該当するのでしょうか?

例えば、エアコンによる温度調節や照明による照度の調節は受動的快適性に属します。これらは、適切な温度や光の条件を確保するために不可欠な要素であり、基本的な快適性を得るためのものです。

同様に、建物の耐震強度も受動的快適性の一部と言えます。これは生命の安全を確保するための基本的な条件であり、確保されていなければ、その他の快適性は得られません。

能動的快適性は、個々人の価値観や好みを反映する部分に該当します。例えば、内装のデザインや使用する材料の選択、庭の有無やそのデザインなどがそれに当たります。

そもそも自然の快適性が私たちの生活に求められるのはなぜなのでしょうか?

人の身体は自然対応用にできている

なぜ都市生活は私たちにとってストレスになるのでしょうか?

私たちは、人となってから約600~700万年間、自然環境下で過ごしてきたため、その身体は自然対応用にできていると考えられています。産業革命以降を都市化・人工化の始まりとみなすならば、その期間はわずか200〜300年に過ぎません。言い換えれば、人はその進化の歴史99.99%以上を自然の中で過ごしてきたということになります。

進化という過程において遺伝子も変化するのですが、わずか200~300年の間では遺伝子は変化することはできません。遺伝子レベルの変化には最低でも1万年の時間が必要とされています。自然の中で暮らすことに対応した身体をもって現在の都市社会を生きている私たちは、気づいてはいませんが、日常的にストレス状態にあると考えられています。自然が身体に与える影響には、どのような効果があるのでしょうか?

先に述べたように、私たちの身体は自然対応用にできているため、森林や木材などの自然由来の刺激に触れると、身体は生理的にリラックスします。生理的にリラックスすることで、低下していた免疫機能も改善することが明らかになっています。

しかし注意していただきたいのは、自然が病気を治す力を持っているわけではないということです。時折、「森林浴でがんが治る」「木の家に住むと認知症が改善する」などと語られることがありますが、それはまやかしに過ぎません。私たちが目指しているのは、自然によって生理的にリラックスし、免疫機能を回復させ、病気になりにくい身体を作るという「予防医学的効果」です。

これを科学的データに基づいて明らかにすることで、将来的には、日本だけでなく世界各国における予防医学の進歩、そして医療費削減に貢献できると考えています。

木が生み出す快適性の研究

私たちの身体は、家の建築に使われている木材からどのような快適性を感じられるのでしょうか?

興味深いですね。それは、家の建材で使われているような、乾燥した木材でも同様なのでしょうか?

実際の家を対象にした実験はありませんが、建材として用いられるヒノキ材のチップについては、すでにその効果を明らかにしています。天然乾燥を施したヒノキ材チップによる香りも、同様に脳活動を鎮静化する効果を持つことが確認されました。

このような生理的リラックス効果について、木材由来の揮発成分である「α-ピネン」と「D-リモネン」単独の吸入についても調べたところ、リラックス時に高まる副交感神経活動を上昇させ、身体を生理的にリラックスさせることが明らかになりました。

やはり家の建材に天然の木材を使用することには、メリットがありそうですね。

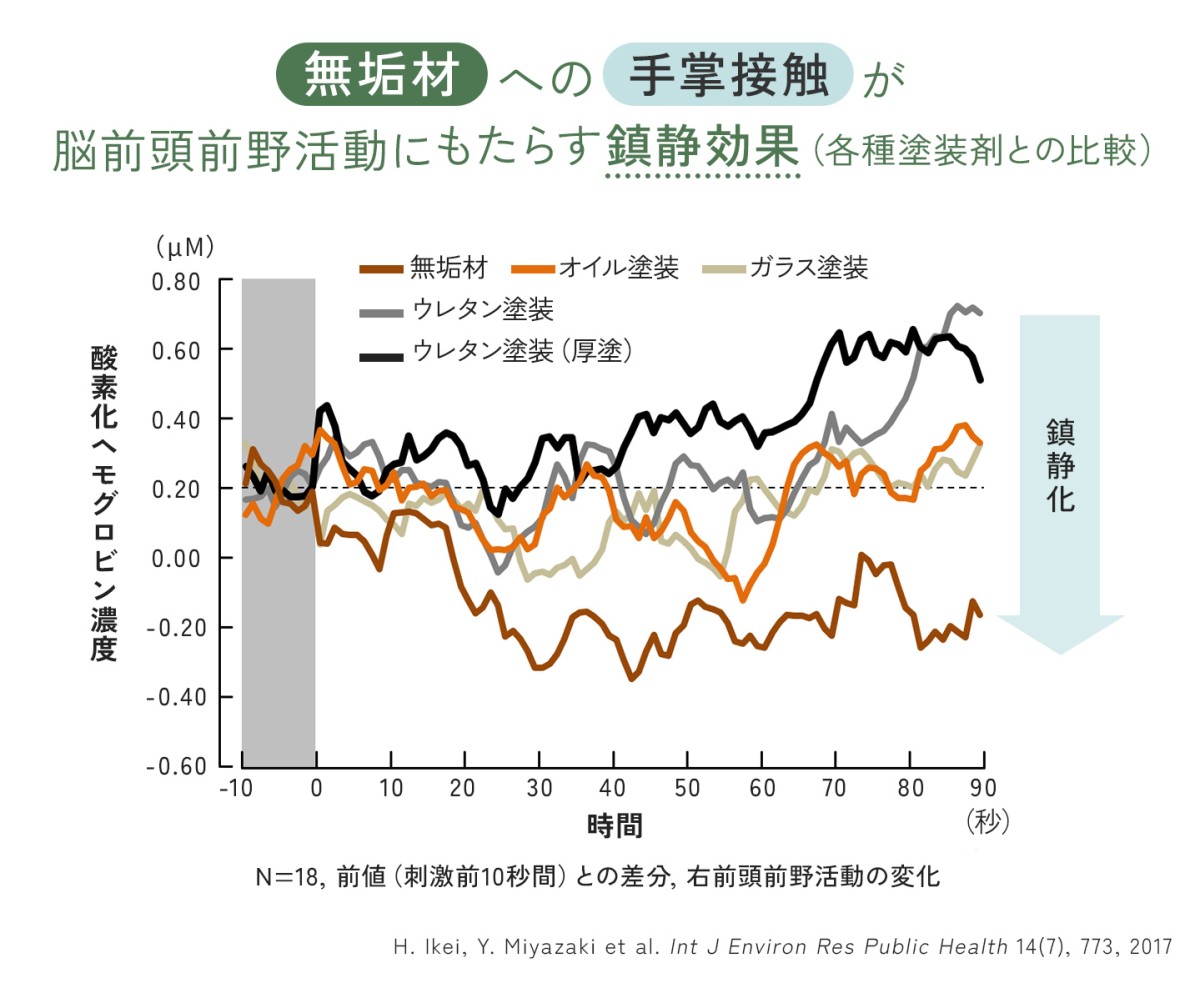

さらに、木材に触るだけでも、人は生理的にリラックスすることがわかっています。

この実験では、被験者は目を閉じ、視覚を遮断した状態で、素材の上に手のひらを置きました。撫でたりはせず、ただ素材の上に手のひらを90秒間置くという単純な接触でどのような変化があるのかを計測しました。すると、ヒノキ材への接触によって、脳活動は鎮静化し、副交感神経の活動は高まりました。

置くだけ、ですか。

できるだけ自然な質感が残る塗装が、リラックス効果としては良いということですね。

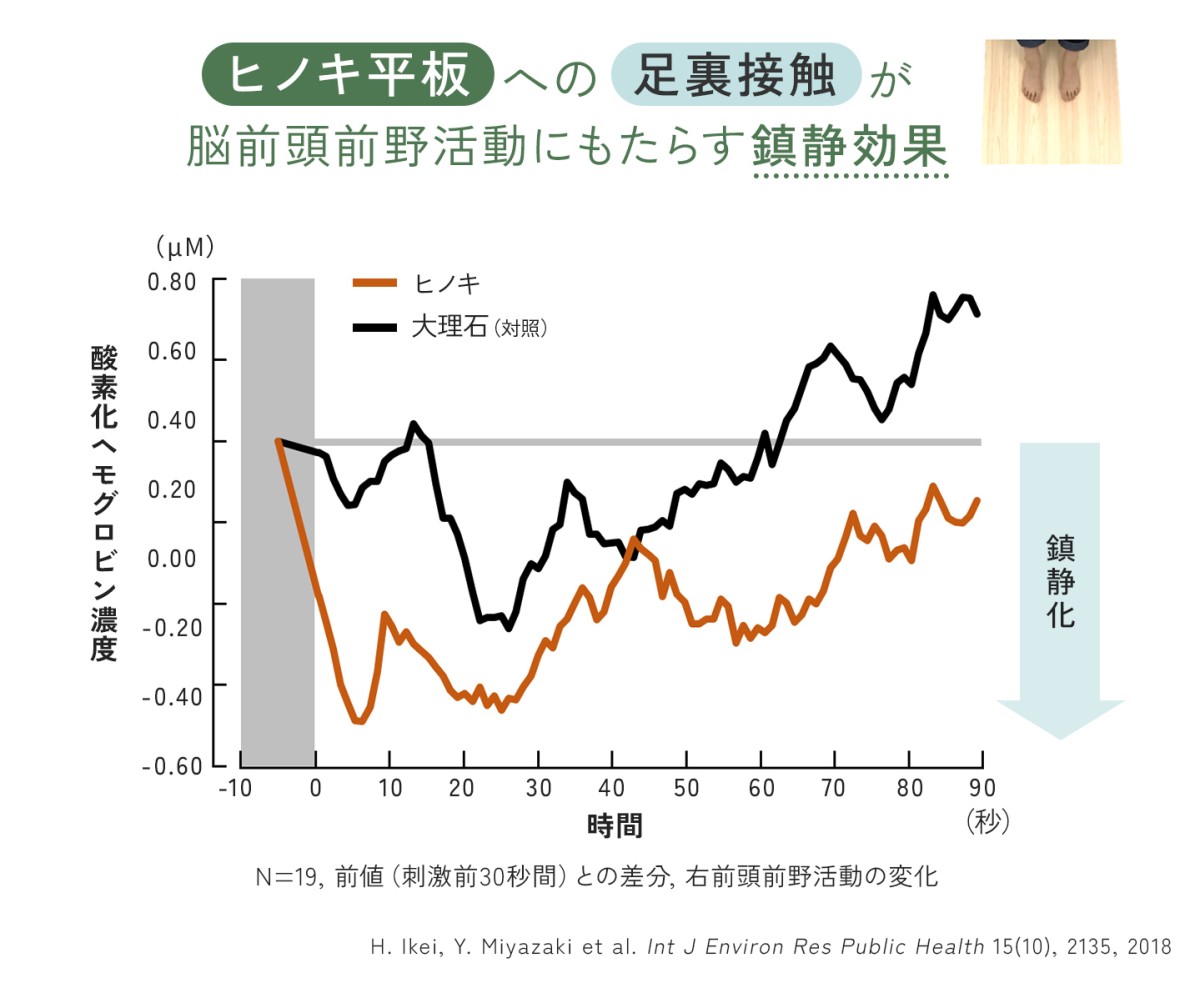

さらに、日本では家の中で素足にて暮らすのが一般的であるため、足裏での接触についても調べました。実験は、参加者を背の高い椅子に座らせ、足が浮いた状態で安静を保った後、油圧式の昇降機で材を上昇させ、足裏に触れさせるという方法で行いました。その結果、ヒノキ材への足裏接触によって、脳活動が鎮静化し、副交感神経活動が高まりました。足裏の接触でも、脳と身体がリラックスすることが明らかになりました。

さらに、視覚刺激を対象とした実験も行いました。昔から、無節の木材が最も高価で上質とされてきました。しかし、最近では、若い人たちが家を建てる際に、節がある「有節材」のほうが「木らしさ」を感じられるとして好む場合もあるようです。そこで、大型ディスプレイを用いた画像実験によって、無節材と有節材による視覚刺激が及ぼす影響を調べました。

その結果、無節材・有節材ともに、脳前頭前野活動が鎮静化し、生理的にリラックスすることが分かりました。

人と木の絆の不思議を求めて

研究からわかることとしては、やはり木の家が人間の健康には良いということになるのでしょうか?

今回ご紹介したように、これまでの研究から、木材由来の嗅覚、触覚、視覚刺激によって、高すぎる脳活動の鎮静化、リラックス時に高まる副交感神経活動の亢進、ストレス時に高まる交感神経活動の抑制といった生理的リラックス効果を示す結果が得られています。木材は、私たちの脳と身体をリラックスさせることが分かりつつあります。

しかし、木材などの自然がもたらす能動的快適性には、大きな個人差が存在します。特に住宅というパーソナルな空間においては、個人の好みや価値観がより一層重要となります。例えば、ある人にとっては快適な香りが、他の人にとっては不快に感じる可能性もあり、その逆もまた然りです。

それぞれの人が何を選択し、何を快適とするかは、その人自身が能動的に選び、決めることです。その選択を手助けする科学的エビデンスとして、私たちの研究成果を役立てて頂けると嬉しく思います。

今後の研究について教えてください。

高ストレス者を対象とした研究、そして個人差の解明について研究を進めています。

これまでは、20歳代の健康な男女を対象に、木材などの自然がもたらす生理的リラックス効果に関する基盤的なデータ蓄積を進めてきました。最近は、日常的に強いストレス状態にある属性を対象とした研究を行っています。例えば、脊髄損傷者や高齢リハビリ患者を対象に森林を模した盆栽による視覚刺激が及ぼす影響を調べたところ、健常者よりも得られるリラックス効果が大きいことを発見しました。

木材においても、現在、ギャンブル依存症患者や発達障害児などの高ストレス者を対象とした研究を実施しています。一方、対象者は、「可逆性のある高ストレス状態者」であることが条件です。重度の疾病を持っている病人は、自然セラピーの範囲外であることに留意する必要があります。

軽度精神疾患を含めた高ストレス状態者が世界的に増加し、医療費が大きな社会問題となっている今日において、科学的エビデンスに基づいた自然セラピーが見直され、医療費削減に貢献することを願っています。

個人差の解明について教えてください。

これまで、森林や木材などのさまざまな自然を対象に、脳活動や自律神経活動などの生理指標を用いて、その生理的リラックス効果を調べてきました。データ蓄積を進める中で、「個人差」と呼ばれている現象には、意味があることに気づきました。自然由来の刺激がもたらす影響に関して、測定した指標が人によって上昇したり低下したりするのですが、単にバラついているのではなく、生体を調整していることが明らかになりつつあります。

例えば、森林浴を対象とした実験において、元々の血圧が高い人は、森林歩行によって低下するのですが、反対に元々の血圧が低い人は、森林歩行によって上昇しました。同じ被験者は都市部でも歩行を行ったのですが、この調整効果はありませんでした。森林は、生体を調整する効果を持っていることが明らかになりました。木材に関しても、これまで蓄積してきたデータを基に個人差の観点から分析を行い、「生体調整効果」を明らかにしていきたいと思っています。